Bones of Tomorrow - by Simplicius The Thinker

シンプリシウス・ザ・シンカー著:01/01/2024

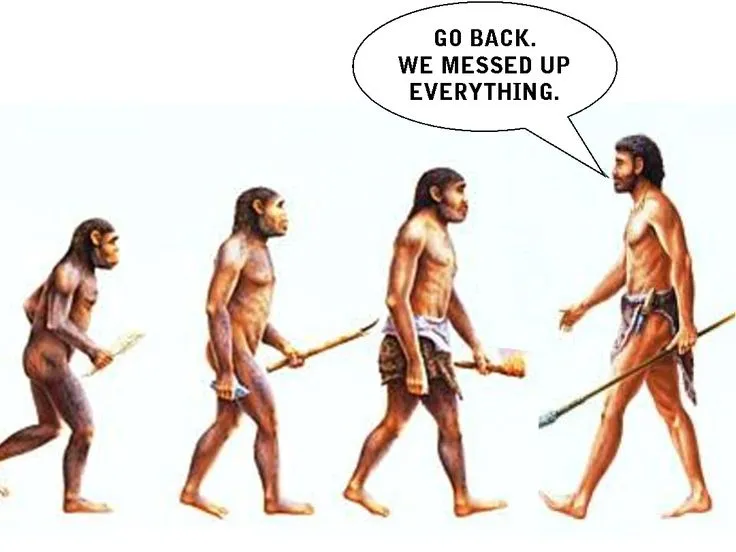

それは生きる喜びの真髄であり、何とも言えない明るさや浮揚感である。もしかしたら私はただ不機嫌なだけで、多くの人は未来への活力を与えてくれるような感覚で、素晴らしく満たされているのかもしれない。もしかしたら、この実存的なノスタルジーが不協和音を奏でているのかもしれない。しかし、あえて言うなら、最近、薄暗い森の中でつまずき、前方の木々の向こうの薄明かりが見えなくなり、一時的な盲目状態に陥っていると感じている人が増えているのではないだろうか。

偶然にも、私は同じサブスタッカーであるデイヴィッド・ベントレー・ハートの最新作を読んでいた。彼は古典的なフランス小説『Le Grande Meaulnes』に含まれる限界の魔術的な喚起を見事に描写している:

つまり、国境を漂うことしかできない失われた国の感覚や、震えるような縁をつかむことができない失われた記憶の感覚を呼び起こす能力にある。彼らの芸術は、亡国の痛みや、常に危うくもろくもあり、深く愛されていたものが今はもうないという感覚に貫かれている: 消え去った子供時代や青春時代、過ぎ去った無邪気さ、開発のために間もなく伐採され、金属で覆われた高速道路に間もなく覆い尽くされようとしているフランスやイギリスの田舎の森や雑木林、よりバラ色の幻想に支えられていた古い社会的コンセンサス、夜明けの光に照らされ消えゆくおとぎの国、浪費された永遠の楽園、その他もろもろ。そして何よりも、長い時間をかけて振り返ってみると、エドワード朝時代の長閑な春に育ちながら、自分の子供を持つほどには成長しなかった子供たちの世代のイメージが呼び起こされる。

ほとんどの文化には、これに漠然と関連する概念がある。フランス人の "je ne sais quoi "であれ、日本人の "もの知らず "であれ、あるいは、以前、別のネットライターがChatGPTの助けを借りて作った "vesperance "という造語であれ:

ヴェスペランス(n:) ヴェスペランス(n.):現在が消えゆく時代であることを切なく認識し、認識できない変貌する未来への期待を帯びた孤独な感情。

私たちが今日立っている崖っぷちの核心を突いている。ここ数十年のアメリカは、退廃的な高揚感に彩られ、アメリカ文化は、その多くの行き過ぎを差し引いても、ポストモダンの闇を抜け、海を予感させる潮風のような、具体的な未来に向かって松明をともした。名前や形を与える能力はないにもかかわらず、一種の希望に満ちた決意は、少なくとも来るべきものに対する慎重な楽観主義で人を満たしていた。

しかし、60年代から70年代にかけて、世界はますます混乱し始めた。石油、金融政策、地政学に関連したさまざまなショックや危機がイナゴのように芽生えた。超リベラルな文化戦争は次々と障壁を打ち破り、表面的な高揚を喧伝したが、それは社会の根底にある病弊を裏切るものだった。その病は、拡大するカウンターカルチャー運動やインディー・シーンを通じて昇華され、ニヒリズムと解体を受け入れたが、それは幸福な結末ではなかった。イアン・カーティス=ジョイ・ディヴィジョンのリード・シンガーを思い起こせば、彼は最初の北米ツアーの前夜に自殺した。

そのような状況の中でも、明日への約束への熱狂はまだおぼろげに燻り続けており、人々を言葉にならない同族感で結びつけていた。西側社会は、善と悪の境界線を支配する道徳的ライセンスを保持していた。ソ連は、権力者たちによって効果的に利用された、神話上の安易な対極を提供していた。将来は不確実性を予感させたが、少なくともいくつかの明確な現実は残っていた。物質的に必要なものはまだ手の届く範囲にあったため、人々は生活設計を立てていた。この国は神話化された指導力を王冠のようにかぶり、世界はその「第一の権利」に恭順した。

今日のアメリカは奇妙な泥沼に包まれている。文化は輝きを失い、世界を動かす重みを失っている。かつて救いの共通神話に私たちを陥れるために使われた誘惑は、偽りの偶像として枯れ果てている。薄れゆく炎は、西側諸国の「魔法」の感覚を消し去り、理解しがたい不安の残骸に取って代わった。文化的な試金石は、まるで腐りかけた建物のように、私たちの周りで次々と崩れていく。ディズニーのようなブランドは、かつてはアメリカ人の精神に深く刻まれた不可侵の紐帯を象徴していたが、倒錯、あるいはより適切な変換の原動力へと姿を変え、何十億もの損失を垂れ流している。アメリカはいまや厳重警備の刑務所のようであり、各州はそれぞれ独立した独房棟に分かれている。かつての快活な人々に日は沈み、ポニーショーは種をまいた。

中国、ロシア、アフリカは現在、アメリカの漠然とした文化的再帰性を無視して、大胆に独自の道を切り開いている。彼ら自身の社会的要請は、家族だけでなく社会の大多数を守るように設計されている。プーチンが最近、2024年を「家族の年」と位置づけ、それに付随するあらゆる社会的・政府的投資を行うことを宣言したのを見ればわかる。例えば、プーチンはすでに数日前に、子供を産む家族のための新たな社会的給付、女性のための出産ボーナスなどを概説することを任務とする会議の議長を務めたばかりだ。同様に、大多数の市民を有害で不安定なプロパガンダから守るために、LGBT運動の地位は再び厳しい規制に格下げされた。対照的に、西側諸国では、被害者である少数派のために、多数派が新たなスペイン異端審問の矢を浴びて苦しんでいる。現実には、この少数派は、権威を持つ社会工学者にとって最大の脅威となる人々に対する単なる制度的ギニョールとして誘導され、武器化されている。西側社会はますます、ある種の無制限な儀式的欲望の臭いを帯びてきている。

このことが何をもたらしたのか。

西洋は文化的な壁にぶつかっている。世界に対するビジョンが、より広い社会から拒絶され、それとともに進むべき方向を指示する使命が与えられているのだ。明確な進むべき道もなく、満足のいく未来像もなく、私たちを安心させてくれる道しるべもないまま、私たちは時代の狭間に閉じ込められ、ぼんやりとしたバルドの中にいる。その結果、文化は停滞した渦と化した。呪われた孤立感、孤独感、筆舌に尽くしがたい疎外感の壊れた時間的ループである。これらの新しい偶像は、私たちの居場所を失った連続体の社会的布地となり、時折、短命の「テクノ・マーベル」の悲鳴のような歪みによって分断される。

近年、何人かの思想家がこの現象の分析に取り組んでいる。その筆頭がマーク・フィッシャーである。彼は、私たちの「失われた未来」が集合的な現在の気孔からしみ出し、かつて約束されたものに対する喪失感だけでなく、明日に対する抉り出されるような虚無感へと統合されていく様を表現するために、デリダが提唱した「Hauntology」という言葉を広めた。要するに、本当の未来がないために、約束されたものの形象が催眠術のリズムのように私たちの精神を誘惑し続けるのだ。

フィッシャーは「時間のゆっくりとした取り消し」そのものについて語っている。この概念は、ジゼクの「ポストイデオロギーの砂漠」にもかすかに呼応しており、近代がそれまでのあらゆる発展を、マルク・オージェの「非場所」に似た非イデアの不毛な風景に置き換えてしまったという考え方である。要するに、ポストモダンやメタモダンは、未来の亡霊に取り憑かれた空き地なのだ。

フィッシャーの運命が予想できるだろうか?

新自由主義的資本主義が人類の進歩の頂点に達し、歴史の終わりを宣言したことで有名なフクヤマは、その直系をデリダだけでなく、彼のかつての弟子にもたどることができる。この山の征服者-この場合は油注がれた西洋-は、過去と未来の両方を1つのペナントにまとめ、パックス・リベラリスを宣言して、今や永遠の黄昏に誇らしげに杭を打つ。

フクヤマは正しかったかもしれないが、彼が想像したような形ではない。過去の罪を帳消しにするために掘り起こされ、不毛にされた未来の夢の上に築かれた近代性の強壮な約束は、無に帰したのだ。

西洋の文化的覇権は、その創意工夫の輝きが薄れる中で衰えた。「革新!」「表現!」「進歩!」といった魅惑的なファサードの下には、手の込んだ策略の痕跡が隠されている。ラットレース、資本の過剰暴走による搾取的エンジンの宗教的神話、すなわち非歴史的な「進歩の神話」である。グローバルな略奪資本の引き受けがなければ、文化的機関車は停止してしまう。ギミクラックや装飾を施したベニヤ板の下には、空虚な昇華の色あせたチンドン屋が横たわっているにすぎない。私たちが今立っている場所は、いつも私たちが立っている場所である。

エドワード・バーネイズが現代のリアリティ番組の台本をデザインし始めたとき、彼は少なくとも、私たちの自然な衝動とわずかにずれる程度の行動誘導を維持するよう、十分に配慮していた。大企業の番組制作者のニーズに合わせて、注意深く定期的にリタッチするだけで、社会のモラルは守られた。

そして今、テクノファリシー・エレクトは、その矛先を強めている。彼らの金融覇権が間もなく終焉を迎えるという切迫した状況のせいで、彼らは、ファリサイー・エレクトの歴史的な衰退期に、不都合な救済策を受け付けないよう、子供たちを満足させ、十分に団結させるために、文字化けした番組のメガドーズで私たちの喉をこぶしつぶすことを余儀なくされているのだ。押しつけられた現実の織物がほどけないように、毒の契約はどんな犠牲を払っても耐えなければならないのだ。

支離滅裂なノイズは、私たちを宙ぶらりんな状態に閉じ込める。常に遠く、常に疎外され、互いに不信感を抱く。この耐えがたい距離のせいで、私たちは過去の砂利を蹴飛ばし、かつては輝いていた疎遠な未来のかけらを、行きずりの考古学者のように探し求める、居場所のない吟遊詩人になってしまう。この荒れ果てた、過ぎ去った野原にはどんな宝物が眠っているのだろう?この分断された時代の意味を掘り起こすことができるだろうか?

不完全な断片を見つけた私たちは、この古い繊維の束の人通りの少ない一角に石鹸台を置き、旅の仲間の記憶に火をつけることを願いながら、思い出の話し言葉と歌を歌い続ける。もしかしたら、失われたものをさらに掘り起こすために、何かが呼び起こされるかもしれない。

一曲いかが?